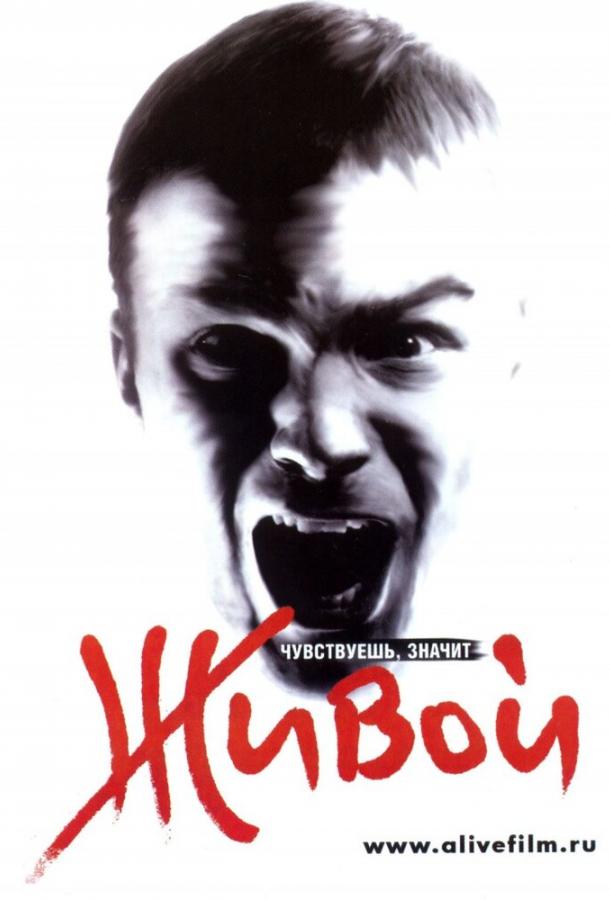

Живой Смотреть

Живой Смотреть в хорошем качестве бесплатно

Оставьте отзыв

Рана, которая дышит: чем «Живой» отличается от привычного военного кино

«Живой» (2006) Александра Велединского — редкое отечественное кино, которое говорит о войне, почти не показывая саму войну. Фильм разворачивается после выстрелов, в пространстве тишины, где слышно как шуршит шрам. Это история о возвращении и невозможности вернуться: молодой солдат Кир (Олег Долин) возвращается с войны без ноги и с невидимой дырой в душе. Дальше начинается странное: его сопровождают призраки погибших товарищей — не как мистическая пугалка, а как естественные спутники для человека, который все еще живет там, где умерли другие. Велединский ставит задачу почти неразрешимую — показать, что значит продолжать жить, когда твоим близким это не удалось, и как вина становится новым органом чувств.

С первых кадров фильм отстраняется от привычной эстетики «героической реабилитации». Нет победных монтажей, нет назидания. Камера наблюдает за Кириным телом: протез, неудобная обувь, неловкая походка, попытки войти в автобус, взгляд людей, который либо слишком сочувственный, либо слишком отталкивающий. Но главное — физиология не становится центром. Центр — пустота, образовавшаяся между «до» и «после», и голос, который шепчет: «Почему ты? Почему не мы?» Эту пустоту заполняют тени товарищей — они появляются рядом не для того, чтобы напугать, а чтобы не дать Киру забыть про долг, обещания, невысказанные фразы.

Фильм тонко работает с городским пространством. Москва показана как чужой лес: шумная, но глухая для боли; наполненная людьми, но пустая для того, кто вышел из другой реальности. Лифты, лестницы, каменные подъезды, маршрутки, очереди — все это превращается в испытания, которые не имеют эпоса и потому унизительны. Но именно через эти «малые» унижения «Живой» говорит о главном: травма — это не только рана, это новая оптика мира. Кир говорит мало, зато слушает — не людей, а тишину между словами, паузы, неуместные шутки, взгляды, которые отводят глаза. Его внутренний метроном сбился, и теперь каждый шаг — как чеканка по новой реальности.

Мистика в фильме предельно буднична. Погибшие товарищи не летят через окна и не шепчут из зеркал — они садятся рядом на лавочку, идут рядом по дороге, молча стоят на кухне. Их присутствие — как память, обретшая плоть. Они говорят коротко, почти по-армейски: напоминают о долге, дают советы, иногда просто «греют спину». Это не хоррор, а интимная этика: мертвые остаются с живыми, пока живые не научатся идти сами. Велединский находит в этой идее тихое величие и простую человечность. Он как будто говорит: вина — это форма любви, которая не успела реализоваться, и теперь ищет выход через действие.

Важная честность фильма — в том, что он не романтизирует «сильную личность». Кир не сразу «берет себя в руки». Он бродит, злится, замыкается, избегает, срывается на близких, пытается приклеить к себе нормальность, как неправильно подобранный пластырь. Он сталкивается с бюрократией, с холодной реальностью социальных служб, с «добровольной» эксплуатацией инвалидности как удобного ярлыка — и, что важнее, с собственными попытками спрятать боль в привычные мужские маски: грубость, молчание, отстраненность. Фильм не осуждает — он наблюдает и дает время. Потому что путь к принятию в «Живом» — не про волевую победу, а про постепенное заслуживание права снова чувствовать.

Особый нерв картины — отношения Кира с матерью, любимой, случайными людьми. Все контакты как через стекло: он рядом, но не внутри. Люди либо стараются быть «правильно сочувствующими», либо устало отстраняются — и обе реакции одинаково ранят. Велединский внимательно показывает, как язык ломается при встрече с травмой: слова звучат фальшиво, шаблонно, и лучшее, что можно сделать — молчать рядом, варить суп, поправлять одеяло, слушать. Но молчание — труднее всего. И здесь мертвые товарищи становятся своеобразными тренерами эмпатии: они не позволяют Киру окончательно уйти от живых, удерживают в мире «теперь», пока он сам не научится держаться.

«Живой» — фильм о долге без высоких слов. Долг здесь — не клятва на знаменах, а способность доводить до конца: прийти в больницу, позвонить, извиниться, забрать из очереди, донести сумку, сдержать обещание умершему. Эти маленькие дела кажутся смешными на фоне «больших» подвигов, но именно они делают человека снова живым. И в этом — главная человеческая нота фильма: героизм — не крик, а тишина рук, которые продолжают работать, когда сердце кричит «почему я».

Лица и тени: как персонажи складывают карту боли и надежды

Персонажи «Живого» прописаны нежно и жестко одновременно. Кир — не символ, а конкретный молодой мужчина со своей бедой и упрямством. В исполнении Олега Долина он избегает «плакатной» игры. Его взгляд — пустой и злой одновременно, его улыбка — как пережеванный хлеб: вроде бы есть, но не может пройти. Он не «страдает красиво» — он странно живет: неправильно ставит протез, раздражается на мелочи, держится за старые привычки, как за спасательные круги. И эта несовершенность делает его страшно настоящим.

Призраки товарищей — тонкая драматургическая конструкция. Каждый из них несет часть Кира, его утраченную возможность. Один — заботливый, почти старший брат, напоминающий о дисциплине и простых вещах: ешь, спи, не геройствуй. Другой — насмешливый, дерзкий, вытягивающий на свет запрятанную детскость. Третий — молчаливый якорь, присутствие которого удерживает от распада. Вместе они — хор внутренних голосов, которые в обычной жизни звучали бы как совесть, стыд, память, любовь. Здесь же они получают лица и интонации, чтобы зритель почувствовал: психика травмированного ищет формы, в которых можно выдерживать реальность.

Мать — фигура боли, что не знает куда ее деть. Она хочет помочь, но делает больнее: то жалостью, то навязчивым уходом, то попытками «поставить на ноги» приказом. В ее глазах — страх потерять сына еще раз, теперь уже «внутренне». Фильм не превращает ее в карикатуру; наоборот, именно через нее видно, как война ломает не только тех, кто был там. Ломает семьи, привычный быт, систему связи между поколениями. Любимая — попытка будущего, которая пока не удалась. Ей страшно, ей неловко, она хочет быть рядом, но сталкивается с непроходимой стеной молчания. В лучшей сцене она просто садится на пол и молчит вместе с Киром — и впервые между ними появляется воздух.

Второстепенные персонажи — врачи, чиновники, соседи, случайные попутчики — образуют фон, где мир одновременно помогает и предает. Молодая медсестра, которая делает вид, что не видит протеза, просто чтобы не выделять его. Таксист, который шутит неуместно, потому что не умеет иначе говорить о страшном. Сосед, который опускает глаза и виновато проходит мимо. Эти микроэпизоды складываются в правдивую картину общества, в котором нет злой воли, но есть усталость и беспомощность. И от того каждое редкое проявление настоящего участия — как свет в коридоре: кратко, но спасительно.

Важно, как прописан внутренний конфликт Кира с мертвыми. Они — поддержка, но и ловушка. Пока они рядом, ему легче — но он не становится самостоятельным. Их советы точны, но они не живут в мире, где нужно искать работу, покупать хлеб, платить за квартиру. И постепенно фильм подводит к болезненному выводу: чтобы жить, надо отпустить даже тех, кто помогал дышать. И это не предательство — это принятие долга полноценной жизни. В этом тонком месте возникает напряжение: а если отпущу — предам? А если оставлю — останусь тенью? Велединский не дает простого ответа, заставляя зрителя прожить сомнение вместе с героем.

Отдельная линия — отношение Кира к самому телу. Протез — не просто предмет, а персонаж. Он «болит», «обижает», «мстит», «обучает». То не входит в лифт, то скрипит в тишине, то требует настройки. Работа с протезом показана не как эффектный монтаж, а как скучная, ежедневная рутина: натирания, бинты, регулировки, чистка. Через это тело и его новые границы фильм говорит о достоинстве. Достоинство — не в том, чтобы «забыть» про отсутствие ноги, а в том, чтобы научиться с этой правдой жить без ненависти к себе. И в минуту, когда Кир впервые идет без помощи призраков — пусть неловко, пусть смешно — зритель чувствует: рождается новая субъектность.

Присутствуют и люди, которые «почти помогли». Волонтер с правильными словами, но без терпения. Священник, у которого на каждый вопрос — готовая формула. Психолог, запутавшийся в методичках. Фильм не смеется над ними, но и не возвышает. Он просто показывает, как сильно не хватает настоящего слушания и сколько в системе «должной помощи» автоматизма. На этом фоне особенно ярко звучат «малые дела» — девушка из очереди, которая уступила место не из жалости, а потому что устала стоять; соседский мальчишка, который спрашивает прямо и не шарахается; ветеран в поликлинике, который молча кладет руку на плечо. Эти жесты, не обрамленные пафосом, и составляют ту нитку, за которую герой вытягивает себя в жизнь.

И наконец, город как персонаж. Он давит своими маршрутами, шумом, рекламой, новостями, которые игнорируют частные трагедии. Но он и лечит: в шуме можно растворить собственный крик, в толпе — найти право быть «как все», в длинной улице — пройти ровно столько шагов, сколько нужно, чтобы мысль догнала чувство. Призраки исчезают не потому, что город «сильнее», а потому что в нем есть повседневность — мощнейший антисептик сверхсильных переживаний. Ты покупаешь хлеб, потому что его надо купить, и в этом «надо» вдруг появляется опора.

Тихая магия формы: как звучание, изображение и ритм делают боль видимой

Формально «Живой» устроен как камерная драма с элементами реалистической мистики. Но именно форма делает его убедительным. Операторская работа держится ближе к лицам и рукам, часто использует руки как зеркало психики: пальцы, сжимающие край стола; ладонь, медленно поглаживающая протез; неловкий жест, когда Кир хочет обнять и не решается. Камера почти не дает «красоты», избегает открыток, предпочитая серые, холодные, чуть выцветшие тона — цвет палаты, лестничной клетки, ноябрьского неба. В редкие моменты тепла палитра согревается: желтый свет настольной лампы, рыжеватый оттенок кухни, солнечное пятно на стене в коридоре. Эти вспышки работают как эмоциональные маркеры: здесь можно дышать.

Звук — половина драматургии. Велединский тонко пишет городской шум: лифты, чайники, телевизоры из соседних квартир, далекие сирены, капли в раковине. Этот «бытовой оркестр» становится контрапунктом к тишине внутри героя. Встречи с призраками лишены спецэффектов — никакой загробной реверберации, только легкий сдвиг пространства, чуть плотнее тишина, как перед снегом. И оттого их присутствие кажется правдивым: как будто просто зашли друзья, с которыми ты давно не виделся.

Монтаж выстроен так, чтобы зритель переживал время как вязкую субстанцию. Дни тянутся, повторяются ритуалы: протирание протеза, надевание, снятие, бинты, маршрут до магазина и обратно. В эту рутину вклиниваются эпизоды «иных» встреч — с мертвыми, с неожиданной человеческой теплотой, с собственным срывом. Переходы часто «по жесту»: рука, тянущаяся к поручню в автобусе, сменяется рукой на брусьях в реабилитационном зале; капля из душа перекликается с каплей из капельницы. Эти рифмы создают ощущение органического течения, где прошлое, настоящее и «между» взаимно прорастают.

Музыка работает дозированно. Она не «прямо» говорит, что чувствовать, а поддерживает дыхание сцен. В ключевые моменты композитор выбирает почти монотонные фактуры — дрожащие, как струна, звуки, которые усиливают ощущение «натянутой» психики. В сценах ближе к принятию звучит более теплая гармония, но без сладости, как осторожная улыбка. Важно, что в «Живом» музыка никогда не перебивает голос тишины — у тишины тут особые права.

Свет и пространство создают метафоры без слов. Больничный коридор кажется бесконечным, пока Кир идет по нему впервые, и коротким — когда идет с решением. Кухонное окно то отражает мертвых, то их не показывает — будто от того, что свет переменился, мир чуть сдвинулся. Лестницы — как испытания, где каждый пролет равен одному тяжелому разговору. В лифте — теснота, и камера не прячется, показывает неловкость чужих взглядов и свою, зрительскую. Эти режиссерские решения не кричат «символ!», а просто складывают нервную карту пути.

Детали быта — как план-схемы эмоций. Пластиковая табуретка в ванной становится местом победы, когда Кир сам садится и сам встает. Резинка от банки превращается в импровизированный фиксатор — знак умения справляться. Старые берцы, которые Кир не выбрасывает, — якорь памяти. Фильм уважает эти «малые» предметы, делая через них видимой работу по восстановлению. Никаких тренажерных залов с голливудским блеском — только брусья, поручни, зеркала, в которых трудно на себя смотреть.

Мистика держится на честности исполнителей. Актеры, играющие мертвых, не меняют тон, не уходят в трагическое «эхо». Они нормальные, живые, чуть светлее пласта реальности, едва-едва. Их минимализм позволяет зрителю принять форму: это не спецэффект, это внутренняя речь героя, материализованная для кинематографа. И когда в финале их голоса редеют, тишина становится громче. Это важный звуковой поворот: фильм не награждает принятием, он просто перестает кричать.

И, наконец, ритм. «Живой» настаивает на медленности. Он не боится «лишних» секунд, когда герой просто сидит, когда камера смотрит на пустое кресло, когда слышно, как капает вода. Эта медленность — художественная и этическая позиция. Травма не лечится митингом, жизнь не возвращается монтажом, и уважение к боли — это в первую очередь право боли на время. Велединский отдает это время зрителю, и тот, кто останется рядом, выходит из фильма с новым слухом к чужой тишине.

Этика выживания: вина, долг и право на будущее

Сердце «Живого» — в разговоре о вине выжившего. Это редкая для кино тема, часто замещаемая «героическим синдромом». Здесь вина — не психиатрический диагноз, а моральное чувство, которое может разрушить, а может стать основой взрослости. Почему я жив, а они — нет? Чему должен я, если их нет? Как сделать так, чтобы их смерть не была впустую, и не превратить свою жизнь в бесконечное «извините»? Фильм не дает универсального ответа. Он показывает путь Кира: от парализующей вины — к функции вины как компаса. Мертвые товарищи напоминают не о том, что он должен умереть, а о том, что он должен жить достойно — выполняя обещания, поддерживая, беря на себя то, что может.

Долг в «Живом» — мягкая, но твердая субстанция. Он не требует подвигов, а требует присутствия. Не сбегать от тех, кто рядом; не использовать травму как индульгенцию; не унижать себя и других жалостью. Фильм аккуратно демонстрирует, как легко скатиться либо в культ страдания, либо в отрицание его. В первом случае — человек застревает, ожидая, что мир заплатит ему вечной компенсацией. Во втором — цементирует себя, закрываясь для чувств и для людей. Кир выбирает третье: признать боль и не делать из нее идола. В этом выборе — зрелость, редкая и потому драгоценная.

Право на будущее — самая спорная тема. Многим героям военного кино оно выдается «авансом», как награда. Здесь — его надо заслужить работой. И не «героической» — а будничной. Пойти к тем, кому обещал. Досказать то, что не сказал. Сдержать слово. Учиться заново ходить, ездить, жить без боли, но с памятью. Фильм показывает, что память не обязана быть наказанием. Она может быть договором: я помню — и потому живу так, чтобы мое «сейчас» имело смысл для них. В одной из ключевых сцен Кир отказывается от «легкой» возможности спрятаться за статус пострадавшего и выбирает «тяжелую» свободу — быть не только потерей, но и человеком.

«Живой» учит различать жалость и сочувствие. Жалость — сверху вниз, она уменьшает. Сочувствие — рядом, оно увеличивает. Мир героя полон первой и сильно нуждается во втором. И фильм — практическое руководство: быть рядом — это молчать, спрашивать прямо, делать малые дела, не торопить, не объяснять чужую боль своим языком. В этом смысле «Живой» — не только про ветерана, он про любого, кто пережил травму: утрату, болезнь, развод, изгнание. Этика одна: дайте времени течь, дайте телу говорить, дайте душе право на неловкие шаги.

Важный этический штрих — отношение к государству и институтам. Картина не декларативна, но ясно показывает холод: система заточена под бумагу, а не под дыхание. И все же среди шестеренок находятся люди — медсестра, реабилитолог, водитель автобуса — которые и составляют «настоящий» социальный контракт. Фильм будто говорит: мы спасаем друг друга в малом, и это не отменяет нужды в большом, но делает жизнь возможной уже сейчас. Такая «низовая» мораль реализуется через ритуалы повседневности — вежливость, очередность, готовность подставить плечо — и это трезво, без иллюзий и цинизма.

Наконец, религиозный оттенок. Он тонкий, без дидактики. Мертвые — не «нечисть», их присутствие — не «грех». Это способ говорить о долге перед ближними. Есть короткие встречи с церковью — без идеологических плакатов. Герою важно не отпущение грехов, а возможность вслух назвать свою вину и получить право продолжить жизни не как беглец, а как человек, который принял и идет дальше. Фильм сохраняет уважение к вере, не превращая ее в инструмент, и дает место сомнению как честной части духовной работы.

И самое точное в «Живом» — отказ от громкого финала. Нет «завоеванного Эвереста», нет «медали». Есть шаг. Потом еще один. Есть тишина, в которой больше не слышно голосов — и это не пустота, а пространство, куда возвращается собственное дыхание. Велединский не обещает «счастья», он предлагает зрелость. И в этой трезвости — утешение куда более надежное, чем любой пафос.

Зачем смотреть сегодня: практический смысл и долгий послевкусие

«Живой» переживает время именно потому, что касается универсального — возвращения к жизни после того, как она закончилась в каком-то месте внутри тебя. Сегодня, когда понятие травмы стало шире, фильм звучит как руководство по бережности. Он не романтизирует боль и не предлагает быстрого «фикса». Он предлагает инструмент: внимание к малому, уважение к ритму, право на слабость без капитуляции, дисциплину без казармы, любовь без патетики.

С практической точки зрения фильм полезен каждому, кто работает с людьми после сильных потрясений: врачам, психологам, волонтерам, родственникам. Он показывает, как не надо и как надо: не давить быстрыми решениями, не обесценивать, не прятаться за шаблонные фразы; держать паузы, поддерживать действие, замечать прогресс в сантиметрах, а не километрах. Для тех, кто сам переживает травму, «Живой» дает осторожную надежду: можно идти, пока страшно, можно опираться на призраков, пока не окреп, можно проговаривать вслух и молчать, если нет сил — и это не отменяет твою ценность.

Кинематографически картина важна как доказательство: реализм и мистика могут быть союзниками, если оба служат правде переживания. Велединский не играет в жанр ради жанра — он использует его как оптику. Оттого фильм смотрится честно даже сегодня, в эпоху «больших» эффектов и «быстрых» драм. Тишина, люди, свет, звук — внимательная композиция, у которой нет срока годности.

Культурно «Живой» напоминает обществу о цене «невидимых» войн — тех, что продолжаются в кухнях и подъездах, в коридорах поликлиник и в ночных прогулках по пустым улицам. Он подкидывает неудобный вопрос: готовы ли мы жить рядом с теми, кто возвращается нецелыми, и не делать из них либо героев, либо обузу? Готовы ли терпеть «неудобную» медленность чужого исцеления? Эти вопросы остаются острыми и сегодня, и ответ на них строится из тысяч маленьких «да» в повседневности.

И, пожалуй, самое «сегодняшнее» в «Живом» — его честность в отношении к себе: фильм ничего не демонстрирует, он делится своей тишиной. Это редкое качество. После просмотра не хочется спорить или восторгаться — хочется позвонить, написать, молча посидеть рядом, сварить суп, переставить стул ближе к окну, купить хлеб и вернуться вовремя. Маленькие ясные дела, в которых и состоит «быть живым». И если кино после титров дает тебе такое желание — значит, оно работает глубже любой рецензии.

«Живой» Александра Велединского — не просто драма о ветеране. Это притча без морали, руководство без инструкций, молитва без ритуала. Фильм, который учит слышать невыносимую тишину и не бояться ее. И если позволить ему отстояться внутри, он меняет не мнение о войне, а способ быть с людьми — осторожнее, терпеливее, честнее.

Оставь свой отзыв 💬

Комментариев пока нет, будьте первым!